Hubo una vez un caballero. Era un científico. Después de su nombre, venían letras. Hablaba cien idiomas, del iroqués al esperanto. Era autor de varios folletos sobre matemática astral. Tenía treinta y cinco años, era autoritario y hablaba en voz baja. Su hobby era jugar al ajedrez en un tablero tridimensional.

Hubo una vez un caballero. Era un científico. Después de su nombre, venían letras. Hablaba cien idiomas, del iroqués al esperanto. Era autor de varios folletos sobre matemática astral. Tenía treinta y cinco años, era autoritario y hablaba en voz baja. Su hobby era jugar al ajedrez en un tablero tridimensional.

Su trabajo era el más dramático entre los eruditos, y el más frenético. Las fuerzas armadas lo contrataban para descifrar claves, y durante la guerra había hecho un trabajo brillante, pasando días enteros sin dormir. Los generales se habían asombrado ante él porque varias veces -decían- había salvado, literalmente, la guerra, al descifrar las claves maestras del enemigo. Y, en verdad, eso significaba que había salvado al mundo.

Pero en toda su vida no pudo acordarse de poner los cigarrillos en los ceniceros, así que todo el mobiliario estaba marcado con pequeñas quemaduras pardas. Su mujer era rubia y menuda y delgada, y era un ama de casa muy prolija. Él la arrastraba a la desesperación. Él estaba siempre haciendo desastres en toda la casa, comiendo en el living, dejando sus calcetines tirados por el piso, sus zapatos en el alféizar de la ventana; y, de vez en cuando, una colilla tirada sin apagar en el cesto de papeles provocaba llamaradas; pero, afortunadamente, la casa estaba todavía en pie.

Lo que hizo de su mujer una rezongona. Ella le gritaba diez veces al día, hasta que él ya no lo pudo soportar; no podía ni quería discutir con ella semejantes tonterías; su mente estaba llena de fórmulas y cifras y extrañas palabras de idiomas antiguos, y, además, era un caballero. Un día, él la dejó. Hizo sus valijas y se fue a una casa de campo, ahí cerca, en West Virginia, con un gato siamés...

Seguir leyendo:

Spencer Holst, El idioma de los gatos

Spencer Holst, El idioma de los gatos

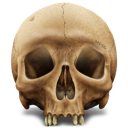

Pintura: Henri Rousseau, Retrato de Monsieur X (Pierre Loti)

Maullan: Antònia Font, Wa yeah

No hay comentarios:

Publicar un comentario